【最終更新日:2025年6月】

「付加給付」という言葉、聞いたことがない方もいるかもしれません。しかし、これは高額療養費制度に加えて、医療費の自己負担額をさらに大幅に抑えることができる、会社員にとって非常に有利な社会保険の“隠れ保障”なのです。

この記事では、医療費が高額になった際に、最終的に自己負担額を2万円台まで抑えられる可能性がある「付加給付」について、その仕組みから申請方法、対象者、そして医療保険の見直し術までを徹底的に解説します。

医療費が安くなる社会保険の“隠れ保障”とは?

医療費が高額になった際、多くの人が「高額療養費制度」を利用しますが、実はそれ以上に医療費負担を軽減できる「付加給付」という制度があります。付加給付とは、高額療養費制度で定められた自己負担限度額を、さらに引き下げて月額2万円程度に抑えることができる、健康保険組合独自の制度です。

傷病手当金に上乗せして追加給付(付加金)がある場合もあり、収入減少を補填する仕組みが提供されることもあります。内容や条件は健康保険組合ごとに異なり、特定の条件を満たした場合に適用されます。主に大企業や特定の健康保険組合の加入者が対象となり、国民健康保険や後期高齢者医療制度では利用できません。

高額療養費制度だけじゃない|医療費が安くなるもうひとつの補助制度

高額療養費制度は、国が定める医療費の自己負担上限額を設ける制度です。例えば、医療費総額が100万円で、標準報酬月額28万円の場合、窓口負担額は3割負担で30万円です。高額療養費制度を適用すると、自己負担額は約87,430円になります。

しかし、付加給付がある場合、この87,430円からさらに払い戻しがあり、自己負担額が25,000円になるケースもあります。付加給付は、高額療養費制度が適用された後の自己負担額を、健康保険組合が独自にさらに軽減する仕組みです。

会社員なら申請できる?社会保険の医療費補助の条件と対象者

付加給付の対象者は、主に大手企業の健康保険組合や共済組合に加入している被保険者とその被扶養者です。残念ながら、自営業者などが加入する国民健康保険では付加給付はありません。

また、一部の健康保険組合では、20歳以下など特定条件下で申請が必要となる場合があります。自分の所属する健康保険組合が付加給付を提供しているかどうかは、健康保険組合の公式サイトや窓口で確認することが重要です。

医療費が2万円台になる?実際の負担額シミュレーション

具体例を見てみましょう。医療費総額100万円(標準報酬月額28万円)の場合のシミュレーションです。

- 総医療費: 100万円

- 窓口負担額 (3割負担): 30万円

- 高額療養費制度適用後の自己負担額: 約87,430円

- 付加給付適用後の自己負担額: 約25,000円

このように、高額療養費制度を適用した上で、さらに付加給付が適用されることで、自己負担額を大幅に抑えることができます。ただし、給付内容や自己負担限度額は健康保険組合ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

申請すれば戻るお金|社会保険の医療費補助の手続きと期限

付加給付を受けるためには、基本的に以下の手順で申請を行います。

1. 申請に必要な書類

- 付加給付金支給申請書(健康保険組合から入手)

- 医療機関の領収書(原本)

- 健康保険証のコピー

- 振込先口座情報

2. 申請のタイミング

多くの健康保険組合では、医療費の支払いから2年以内が申請期限となっています。高額療養費の支給決定通知が届いた後に申請するのが一般的です。過去の医療費についても、期限内であれば遡って申請できる可能性があります。

3. 申請先

所属する健康保険組合の窓口もしくは郵送で申請します。最近ではオンライン申請に対応している組合も増えています。

4. 支給時期

申請から約1〜2ヶ月程度で指定口座に振り込まれるケースが多いです。組合によって異なるため、申請時に確認しましょう。

“隠れ保障”があれば医療保険は本当に不要?見直しの判断基準

付加給付がある場合、医療保険が不要になる可能性もあります。入院や治療時の自己負担が少なくなるため、民間の医療保険に加入しなくても十分な場合があります。また、家計への安心感にも繋がります。高額な治療費や長期入院時でも、自己負担額が抑えられるため経済的な負担が軽減されます。

しかし、付加給付があっても、民間医療保険の加入を検討する価値があるケースもあります。

民間医療保険を検討すべきケース

- 交通費や差額ベッド代など、付加給付ではカバーされない出費を支払うことが難しい人

- 長期的な休業による収入減少への備えが必要な人

- がん保険や手術一時金など、特化した保障を求める人

- 先進医療を受ける可能性がある場合

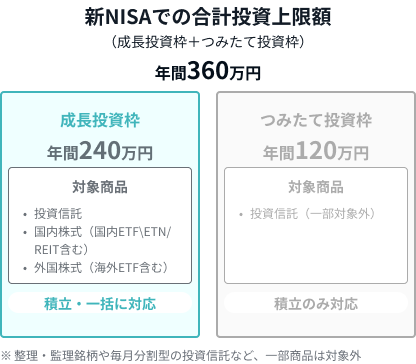

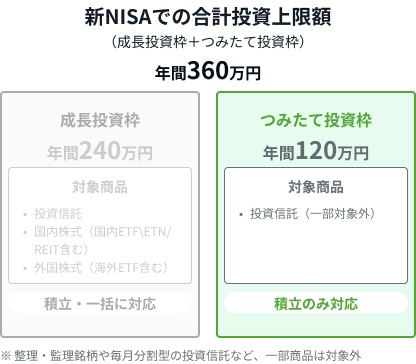

個人の状況や重視するポイントに応じて判断することが重要です。例えば、月々の医療保険料を積み立てNISAに回し、いざという時にそこからお金を出すという選択肢もあります。

関連情報:

- 高額療養費制度について: 厚生労働省 高額療養費制度

- SBI証券で新NISAを始める方法: 【初心者必見】インデックス投資とは?つみたてNISAで成功するための完全ガイド – MoneyHack

- SBI証券の新NISA口座開設ガイド: 【2025年最新】初心者でも3分で完了!SBI証券の新NISA口座開設ガイド | 図解付き – MoneyHack

まとめ|会社員・公務員こそ社会保険の医療費補助を活用すべき理由

付加給付は、医療費や休業補償を大幅に軽減する優れた制度です。この制度を活用することで、医療保険の見直しや家計管理にも役立つでしょう。

まずは、ご自身の職場の健康保険組合が付加給付を提供しているかどうかを調べてみてください。また、過去の医療費についても遡って申請できる場合がありますので、確認してみることをお勧めします。

コメント