金ETFおすすめランキング!初心者向けにNISA・買い方・選び方を徹底解説

「老後資金や資産形成に関心があるけれど、何から始めればいいかわからない…」「インフレ対策として注目される金投資、特に手軽な金ETFに興味がある」そういった方は必見!

近年、世界経済や世界情勢の不安定さから「金(ゴールド)」への投資需要が高まっています。特に少額から始められ、現物保有の手間がない「金ETF」は、投資初心者の方にも人気です。

NISAの普及に伴い、金ETFへの投資を検討される方も増えているのではないでしょうか?SBI証券などの大手ネット証券を通じて、手軽に金ETFを購入できるようになりました。

この記事では、これから金ETFを始めようとする方に向けて、おすすめの金ETFをランキング形式で紹介します。メリット・デメリットや配当金の有無、NISA対応状況なども詳しく解説していきます。

- 金ETFの基本と選び方がわかる

- 国内・海外の人気おすすめ金ETFランキング

- NISAでの購入方法と注意点

- SBI証券など主要証券会社での買い方

- 配当金の有無や税金について解説

※この記事はプロモーションが含まれています。

金ETFとは?NISA初心者向けに基本をわかりやすく解説

金ETFを選ぶ前に、まずはその基本を理解しておきましょう。金ETFのメリット・デメリットや、NISA口座での購入時の注意点も押さえておくことが大切です。

- 金ETFの仕組みと特徴

- 金ETFのメリット・デメリット

- 金ETFと他の金投資の違い

- 金ETFと配当金の関係

- NISA口座での金ETF投資の注意点

金ETFの仕組みと特徴

金ETF(上場投資信託)は、金の市場価格に連動するように設計された投資商品です。証券取引所に上場していて、株式と同じようにリアルタイムで売買できるのが大きな特徴です。

ETFは「Exchange Traded Fund」の略で、日本語では「上場投資信託」と呼ばれています。金ETFは、金の価格変動と連動するように運用されているため、金価格が上昇すればETFの価格も上がり、下落すれば下がります。

そもそもETFって何?って方はこちらの記事を読んでください。↓

ETF投資の基本と始め方|初心者向けメリット・デメリット分かりやすく解説 – MoneyHack

実際に金の現物を保有しているわけではないので、自宅に保管する必要がなく、数千円から投資できるのも魅力です。SBI証券や楽天証券などの証券口座さえあれば、すぐに始められます。

金ETFのメリット・デメリット

【メリット】

- 少額からの投資が可能:数千円~数万円から投資できるため、初心者でも始めやすい。例えば、ランチ1回分程度の数千円からでも、金のオーナー気分を味わえます。

- 取引の手軽さ:SBI証券などのネット証券を通じてオンラインで簡単に売買可能

- 保管の手間なし:金の現物を保有しないため、盗難や紛失のリスクがない。

- コスト効率:金現物の購入や保管にかかる費用が不要

- 高い流動性:証券取引所の取引時間内ならいつでも売買可能

- ポートフォリオ分散効果:株式や債券と相関性が低く、リスク分散に役立つ。

- NISA対象商品多数:多くの金ETFがNISA対象なので税制優遇を受けられる。

【デメリット】

- 元本保証なし:金価格の変動により投資額が減少するリスクがある。

- 運用コスト:信託報酬(年率0.1%~0.55%)が継続的に発生する。例えば、100万円投資した場合、信託報酬0.4%なら年間4,000円のコストがかかります。長く持つほどこの差は大きくなります。

- 配当金なし:金ETFには基本的に配当金や分配金がない。

- 価格変動リスク:短期的には大きな価格変動が起こる可能性がある。

- 為替リスク:海外ETFの場合、為替変動の影響を受ける。

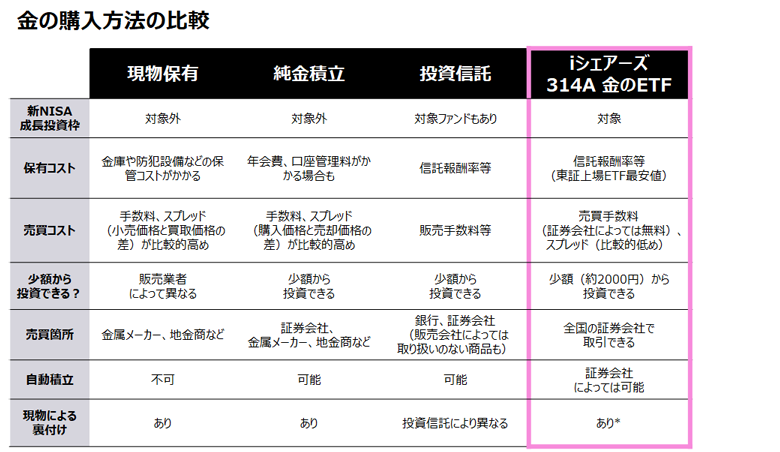

金ETFと他の金投資の違い

金への投資方法には様々な選択肢がありますが、それぞれ特徴が異なります。

【金現物】

- 実際に金を所有できる

- 盗難や災害リスクがある

- 保管コストがかかる(購入金額の0.1%~0.5%/年)

- 流動性が低い場合がある

- 1グラムあたり8,000円~9,000円程度から購入可能

【純金積立】

- 少額(月1,000円程度~)から始められる

- 毎月一定額を積み立てる

- 金現物と同様の保管リスクあり

【金投資信託】

- 金ETFより信託報酬が高め

- リアルタイム取引不可(1日1回の基準価額で決定)

- 数千円から投資可能

【金ETF】

- リアルタイム取引可能

- 保管リスクなし

- 信託報酬が金投資信託より低め

- 最低数千円から投資可能

- NISA対象商品が多い

金ETFと配当金の関係

「金ETFに配当金はあるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。結論から言うと、金ETFには基本的に配当金や分配金はありません。

これは金自体が株式のような利益を生み出す資産ではなく、無利息資産だからです。金ETFで利益を得るには、購入価格よりも高い価格で売却する「キャピタルゲイン」を狙うしかありません。

配当金や分配金が欲しい場合は、株式ETFや高配当株などを検討するとよいでしょう。金ETFは主に資産価値の保全やインフレヘッジ、ポートフォリオ分散のために組み入れるものと考えましょう。

NISA口座での金ETF投資の注意点

NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、金ETFの売却益にかかる税金(通常20.315%)が非課税になるというメリットがあります。多くの金ETFがNISA対象となっており、特に新NISA(2024年~)では成長投資枠での購入が可能です。

SBI証券などの大手証券会社では、NISA口座で購入する場合、国内外のETFの売買手数料が無料になることが多いです。

NISA口座での金ETF投資の注意点:

- すべての金ETFがNISA対象ではないので事前確認が必要

- 非課税期間(最大20年)を過ぎると課税対象になる

- NISA口座内の損益は他の口座と損益通算できない

- NISA口座から出金すると再び非課税枠に戻せない

NISAで国内・海外!おすすめ金ETFランキング

世界中で様々な金ETFが上場していますが、日本の投資家が購入しやすい金ETFを厳選してランキング形式で紹介します。国内ETFと海外ETFに分けて、それぞれのメリットを解説します。

- 国内ETFランキングTOP3

- 海外ETFランキングTOP3

- 新登場注目の金ETF

- ETF選びのポイント

- 長期投資に適した金ETFは?

国内ETFランキングTOP3

第1位:【1326】SPDRゴールド・シェア

- 運用会社: ステート・ストリート

- 対象指標: 金地金価格(ロンドン金値決め)

- 信託報酬: 0.40%

- 基準価額: 約33,000円

- NISA対象: 成長投資枠対象

- 過去5年リターン: 19.66%

- おすすめポイント: 国内ETFでは歴史が長く、高い流動性と安定性が魅力。NISA対応なので初心者におすすめ。SBI証券などで購入手数料無料。

第2位:【1540】純金上場信託(現物国内保管型)

- 運用会社: 三菱UFJ信託銀行

- 対象指標: 金地金価格

- 信託報酬: 0.44%

- 基準価額: 約11,000円

- NISA対象: 成長投資枠対象

- 過去5年リターン: 19.71%

- おすすめポイント: 「金の果実」の愛称で知られる。一定の受益権口数で金現物との交換が可能という特徴がある。基準価額が低めで少額から投資可能。

第3位:【1672】WisdomTree 金上場投資信託

- 運用会社: ウィズダムツリー

- 対象指標: 金地金価格

- 信託報酬: 0.39%

- 基準価額: 約33,800円

- NISA対象: 対象外

- 過去5年リターン: 19.14%

- おすすめポイント: 国内ETFで最も信託報酬が低い。NISA非対応だが、一般口座での長期保有を考える場合におすすめ。

海外ETFランキングTOP3

第1位:【GLDM】SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト

- 運用会社: ステート・ストリート

- 対象指標: 金地金価格

- 信託報酬: 0.10%

- 基準価額: 約46ドル(約7,200円)

- NISA対象: 成長投資枠対象

- 過去5年リターン: 11.61%(ドルベース)

- おすすめポイント: 金ETF全体で最も信託報酬が低い。少額から投資可能で、SBI証券などで買付手数料無料のことが多い。長期投資向き。

第2位:【IAU】iシェアーズ・ゴールド・トラスト

- 運用会社: ブラックロック

- 対象指標: COMEX 金先物価格

- 信託報酬: 0.25%

- 基準価額: 約44ドル(約6,900円)

- NISA対象: 成長投資枠対象

- 過去5年リターン: 11.23%(ドルベース)

- おすすめポイント: 世界最大の資産運用会社ブラックロックが運用。安定性と流動性が高い。

第3位:【GLD】SPDRゴールド・シェア(米国版)

- 運用会社: ステート・ストリート

- 対象指標: 金地金価格

- 信託報酬: 0.40%

- 基準価額: 約214ドル(約33,600円)

- NISA対象: 成長投資枠対象

- 過去5年リターン: 11.23%(ドルベース)

- おすすめポイント: 金ETFで最大の純資産総額を誇り、流動性が極めて高い。国内ETF【1326】の本家。

新登場注目の金ETF

2025年1月16日に東京証券取引所に上場予定の【314A】iシェアーズ ゴールドは、東証上場金ETFで最安値の信託報酬を誇る注目銘柄です。

- 運用会社: ブラックロック・ジャパン

- 対象指標: LBMA金価格(円換算ベース)

- 信託報酬: 東証上場金ETF最安値

- NISA対象: 成長投資枠対象予定

- おすすめポイント: 世界最大級の資産運用会社ブラックロックが提供。金現物による裏付けもあり安心感が高い。

金の価格が値上がりしている理由について詳しくはこちらの記事を読んでください。↓

金価格が上がりすぎている理由とは?バブルなの?今後の見通しを解説 – MoneyHack

ETF選びのポイント

金ETFを選ぶ際は、以下のポイントをチェックしましょう:

- 信託報酬の低さ:長期保有するなら信託報酬が低い方が有利

- NISA対応状況:税制優遇を活用したい場合はNISA対応銘柄を選ぶ

- 取引コスト:証券会社によって手数料が異なるのでチェック

- 流動性:取引量が多く、純資産総額が大きい方が売買しやすい

- 基準価額:投資予算に合った価格帯の銘柄を選ぶ

- 運用会社の信頼性:実績と信頼性がある運用会社の商品を選ぶ

長期投資に適した金ETFは?

長期投資を考えるなら、信託報酬が最も重要です。年率の差が小さくても、長期間保有すればかなりの差になります。

長期投資向けのおすすめ金ETF:

- 【GLDM】SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト:信託報酬0.10%で最安値

- 【314A】iシェアーズ ゴールド:国内ETFでは最安値の信託報酬(2025年1月上場予定)

- 【IAU】iシェアーズ・ゴールド・トラスト:信託報酬0.25%で比較的安価

金ETFは短期で大きな利益を出すというよりも、ポートフォリオのリスク分散やインフレヘッジとして長期保有するのがおすすめです。金価格が長期的に上昇傾向にあることを考えると、5年、10年単位での保有を検討するとよいでしょう。

SBI証券やその他証券会社のNISAで金ETF購入方法

金ETFを購入するには証券口座が必要です。ここでは、主要証券会社での口座開設から実際の金ETF購入までの手順を解説します。

- SBI証券での金ETF購入手順

- 楽天証券での金ETF購入手順

- 主要証券会社の手数料比較

- NISA口座での金ETF購入の流れ

- 海外ETF購入時の注意点

SBI証券での金ETF購入手順

SBI証券は国内最大手のネット証券で、金ETFの取り扱いも豊富です。以下が購入手順です:

- 口座開設:SBI証券の公式サイトから口座開設申し込み(本人確認書類が必要)

- 入金:開設した口座に投資資金を入金

- 取引ツールにログイン:パソコンやスマホから取引ページにアクセス

- 銘柄検索:取引したい金ETFの銘柄コード(例:1326)や銘柄名で検索

- 注文画面へ:検索結果から該当の金ETFを選び、注文画面へ

- 注文内容入力:数量、指値・成行などの注文方法を選択

- 注文確定:内容を確認して注文を確定

- 約定確認:注文が成立したら約定通知で確認

SBI証券ではNISA口座を利用すれば国内外のETFの売買手数料が無料です。インターネットコースなら、米ドル/円の為替手数料も無料となります。

楽天証券での金ETF購入手順

楽天証券も人気のネット証券で、楽天ポイントとの連携が魅力です:

- 口座開設:楽天証券の公式サイトから口座開設(楽天会員の方は連携可能)

- 入金:口座に投資資金を入金

- 取引画面へ:ログイン後、取引画面にアクセス

- 銘柄検索:金ETFの銘柄コードや名前で検索

- 注文画面:該当銘柄を選択し、注文画面へ

- 注文内容設定:数量や注文方法を設定

- 注文確定:内容確認後に注文確定

- 取引確認:約定通知で取引成立を確認

楽天証券の大きな特徴は、取引で楽天ポイントが貯まること。貯まったポイントは1ポイント1円として再投資に利用できます。NISA口座なら国内外ETFの売買手数料無料、ゼロコースなら国内ETFの売買手数料が無料です。

主要証券会社の手数料比較

金ETFを購入する際の主要証券会社の手数料を比較しました:

| 証券会社 | 国内ETF手数料 | 米国ETF手数料 | 為替手数料 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| SBI証券 | NISA:無料 一般:無料 | NISA:無料 一般:〜0.45% | ネットコース:無料 | 取扱銘柄が最多 |

| 楽天証券 | NISA:無料 ゼロコース:無料 | NISA:無料 一般:〜0.45% | 無料 | 楽天ポイント還元あり |

| マネックス証券 | NISA:無料 一般:約定代金の0.11% | NISA:無料 買い放題対象:無料 | 買付:無料 売却:25銭 | 分析ツール充実 |

※手数料は2025年6月時点の情報です。最新情報は各証券会社の公式サイトでご確認ください。

NISA口座での金ETF購入の流れ

NISA口座で金ETFを購入すると、売却益が非課税になるメリットがあります:

- NISA口座開設:証券会社でNISA口座を開設(一般NISAか新NISA)

- 金ETFの対象確認:購入予定の金ETFがNISA対象か確認

- 投資枠の確認:新NISAの場合、成長投資枠(年間240万円)を使用

- 購入手続き:通常の購入と同じ手順だが、注文時に「NISA口座」を選択

- 非課税管理:購入後は非課税管理(最大20年間)

新NISA(2024年~)では、多くの金ETFが成長投資枠の対象となっています。NISA口座の非課税期間は最大20年と長期なので、長期投資を考えている方には特におすすめです。

海外ETF購入時の注意点

海外ETF(米国ETFなど)を購入する際には以下の点に注意しましょう:

- 為替リスク:円安になると円換算での価値が上がり、円高では下がる

- 為替手数料:証券会社によっては為替交換に手数料がかかる

- 時差の影響:米国市場の取引時間は日本とは異なる(夜間に価格変動)

- 取引量の確認:流動性が低いと取引しづらいため、取引量を確認する

- 現地証券取引手数料:国内ETFには無い手数料が発生する場合もある

海外ETFで最も信託報酬が安いのは【GLDM】SPDRゴールド・ミニシェアーズ・トラスト(0.10%)です。SBI証券や楽天証券では、円⇔米ドル間の為替手数料が無料になるプランもあるため、コスト面でも有利な場合があります。

金ETF投資の税金とおすすめ長期運用戦略

金ETFの税金について正しく理解し、効率的な運用戦略を立てましょう。配当金がない点を踏まえた長期戦略も解説します。

- 金ETFの税金とNISAのメリット

- 配当金がない金ETFの長期運用法

- インフレヘッジとしての金ETF

- 分散投資におけるゴールドの役割

- 今後の金価格見通しと投資戦略

金ETFの税金とNISAのメリット

金ETFを一般口座で保有した場合、売却益(キャピタルゲイン)には20.315%の税金(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)がかかります。

例えば、10万円で購入した金ETFが15万円になって売却した場合、値上がり益5万円に対して約1万円の税金が発生します。

NISA口座のメリット:

- 売却益が非課税(税金0円)

- 新NISA(2024年~)では成長投資枠で年間240万円まで投資可能

- 非課税期間は最大20年間

さらにSBI証券などではNISA口座での取引手数料も無料になるため、コスト面でも有利です。年間投資上限はありますが、長期投資を考えるなら、積極的にNISA口座を活用すべきでしょう。

配当金がない金ETFの長期運用法

金ETFには配当金がないため、インカムゲイン(配当収入)は期待できません。キャピタルゲイン(値上がり益)のみを狙う運用戦略が必要です。

配当金がなくても効果的な長期運用法:

- 積立投資の活用:毎月一定額を積み立てることでドルコスト平均法のメリットを享受

- 長期保有の徹底:金は長期的に見れば価値が上昇する傾向がある

- リバランスの活用:株価が高騰した時に一部を金ETFに振り替えることで利益確定

- 分散投資の一環:ポートフォリオ全体の5%~10%程度を金ETFに配分

- 経済危機時の逃避先:株式市場急落時の避難先として保有

配当金を重視するなら、ポートフォリオの一部に高配当株や配当ETFを組み入れつつ、リスク分散として金ETFも保有するといった組み合わせがおすすめです。

インフレヘッジとしての金ETF

金は歴史的にインフレーションの影響を受けにくく、むしろインフレ時に価値が上昇することが多いため、インフレヘッジとして有効です。

例えば、iPhoneの価格推移と金価格を比較すると、金の方が価値上昇率が高く、2007年の最初のiPhoneを購入するには28.6gの金が必要でしたが、現在は18.7gで最新機種が購入できるというデータもあります。

インフレ懸念が高まる環境では、資産の一部を金ETFに配分しておくことで、購買力の低下リスクに備えることができます。

分散投資におけるゴールドの役割

金は株式や債券といった伝統的な金融資産との相関性が低いため、分散投資の効果を高める重要な役割を担います。

具体的には:

- 株式市場が下落する際に金価格が上昇する傾向がある

- 地政学的リスクが高まると金価格が上昇しやすい

- ドル安になると金価格が上昇しやすい

こうした特性から、ポートフォリオ全体のリスクを下げつつ安定性を高めるために、金ETFの組み入れが効果的です。専門家の間では、ポートフォリオの3%~10%程度を金に配分することが推奨されています。

今後の金価格見通しと投資戦略

金価格の今後の見通しと、それに基づく投資戦略を考えてみましょう:

金価格上昇要因:

- 世界的な金融緩和政策:各国中央銀行の金融緩和により金需要増加

- 地政学的リスクの高まり:国際情勢の不安定化による安全資産への逃避

- 中央銀行による金購入増加:各国が外貨準備の代替資産として金を購入

- 供給制約:新規鉱山の発見減少による供給制約

投資戦略:

- 定期的な積立投資:価格変動を平準化しながら着実に保有量を増やす

- 価格調整時の買い増し:大幅な価格調整時に積極的な買い増しを検討

- 長期保有の視点:5年、10年単位の長期的な資産形成として捉える

- ポートフォリオ配分の見直し:定期的にリバランスして最適な配分を維持

近年の金価格は上昇傾向にありますが、短期的な価格変動も大きいため、一時的な値下がりにも耐えられる長期的な視点を持ちましょう。

金ETFのNISA投資に関するよくある質問

最後に、金ETF投資についてよくある質問にお答えします。

Q1 金ETFとゴールドの現物投資、どちらがおすすめですか?

Q2 金ETFの最低投資額はいくらですか?

Q3 NISAで金ETFを購入する場合の注意点は?

Q4 金ETFに配当金はありますか?

Q5 金ETF投資で最も重要なポイントは?

まとめ:金ETFのNISA投資を始めるための最終チェックリスト

金ETFは、少額から始められ、現物保有のリスクなく金投資ができる優れた選択肢です。NISA対応銘柄も多く、SBI証券などの大手ネット証券で簡単に購入できます。

実際に金ETFへの投資を始める際は、自分の投資目的やリスク許容度、投資期間などを考慮して、自分に合った銘柄と証券会社を選びましょう。世界情勢の不確実性が高まる中、資産の一部を金ETFに配分することで、より安定したポートフォリオ構築に役立てることができます。

まずはSBI証券や楽天証券で無料の口座開設から始めてみましょう。↓

SBI証券の口座開設がお済でない方はこちらの記事を読んでください。↓

【2025年最新】初心者でも3分で完了!SBI証券の新NISA口座開設ガイド | 図解付き – MoneyHack

投資は自己責任で行うものですが、この記事が皆様の金ETF投資の一助となれば幸いです。

この記事が参考になった方は、是非SNSでシェアしてくださいね!

コメント