公開日:2025年8月28日

「離婚したけど養育費の取り決めをしていない…」「相手が払ってくれるか不安…」と悩む方は少なくありません。

実際、母子家庭の約半数は養育費の取り決めがなく、子どもの生活に影響が出ています。

そこで注目されているのが 「法定養育費制度」 です。この制度は、離婚後に養育費の取り決めがなくても一定額を請求できる仕組みです。

この記事では、

- 法定養育費制度とは何か

- いつから始まるのか

- どの範囲の費用が対象か

- 払われない場合の対処法

をわかりやすく解説します。

読むことで「自分や子どもにどう関係するのか」が理解でき、離婚後の生活設計に役立ちます。

記事の要点

- 法定養育費制度は 2024年5月に成立、2026年5月までに施行予定

- 離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できる

- 対象は「子どもを主に育てている親」

- 金額は法務省令で定められる予定(生活保護基準を参考)

- 支払いがなければ強制執行(差し押さえ)も可能

※この記事にはプロモーションが含まれております。

法定養育費制度とは?いつから始まるのか

- 法定養育費制度の仕組みと概要をわかりやすく解説

- 法定養育費制度の導入時期と施行開始はいつから?

- 離婚時に養育費はいつから支払うことになるのか

- 養育費の範囲と対象になる費用とは

- 調停で決まった養育費を払わない場合の対応

法定養育費制度の仕組みと概要をわかりやすく解説

法定養育費制度は、離婚後に養育費の取り決めがなくても、法律に基づき一定額を請求できる制度です。

従来は協議や調停が必要でしたが、この制度により「最低限の養育費」が自動的に適用されます。

従来の制度では、離婚後に親同士が合意しなければ養育費は発生せず、多くの家庭で取り決めがないまま放置されていました。

その結果、母子家庭の約半数以上が養育費を受け取れていないという調査もあります。

この新制度では、取り決めがなくても自動的に最低限度の金額が発生するため、子どもの生活の安定が図られます。

また、この金額は法務省令によって定められる予定で、生活保護基準に近い低額でありながら、衣食住など子どもの基礎的な生活を保障する役割を果たします。

さらに、支払う側の親が支払いを怠った場合でも、先取特権が付与されているため、債務名義がなくても財産の差し押さえが可能となる点が特徴です。

✅ポイント

- 請求できるのは「子どもと一緒に暮らす親」

- 親権や監護権に関わらず、実際に育てている事実が基準

- 暫定的な制度で、最終的には協議や裁判所で金額を決める

法務省の資料(PDF) も公開されています。

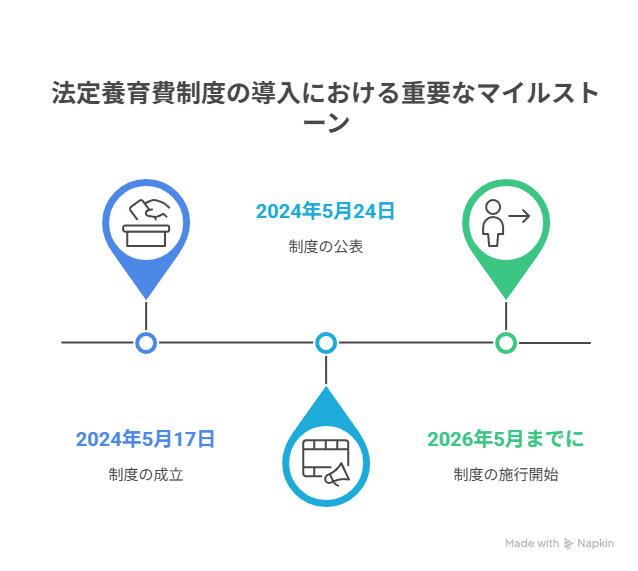

法定養育費制度の導入時期と施行開始はいつから?

- 成立:2024年5月17日

- 公布:2024年5月24日

- 施行:2026年5月までに開始予定(政令で決定)

まだ正確な日付は出ていませんが、2026年の春〜初夏ごろと見込まれています。

離婚時に養育費はいつから支払うことになるのか

法定養育費は、離婚した日から支払いが発生します。

ただし、支払い期間は次のいずれか早い日までとなります。

- 養育費の協議が成立した日(親同士の合意が文書化された日)

- 家庭裁判所での審判が確定した日(裁判所の判断に基づく確定日)

- 子どもが18歳になる日(成年到達日)

つまり、離婚後すぐに支払い義務は生じますが、協議や審判で金額が確定するタイミング、または子どもが成人するまでの間に調整される場合があります。これにより、子どもの生活が確保されると同時に、親の支払い負担も制度上明確に管理される仕組みになっています。

養育費の範囲と対象になる費用とは

対象は「子どもの最低限度の生活を維持する費用」です。

教育費や医療費など広い範囲ではなく、生活保護水準に近い金額になると見られています。

つまり、子どもが成長するために欠かせない衣食住にかかる基本的な費用が中心であり、高額な学費や進学のための特別な費用までは含まれない見通しです。

たとえば、毎日の食費や衣服代、光熱費など、最低限の暮らしに直結する部分をまかなうことが目的とされています。

金額の水準は生活保護の基準が参考にされるため、地域差や物価に応じて多少の調整がなされる可能性もあります。

このように、法定養育費制度は「最低限の生活を守る」ことを重視しており、長期的な教育費や医療費は別途協議や裁判で定める必要があります。

調停で決まった養育費を払わない場合の対応

調停で養育費が決まっても、支払わないケースは少なくありません。

特に離婚後に相手が転職したり、収入を隠すなどして支払いを避ける事例が報告されています。

しかし法定養育費には 先取特権 が付与されるため、相手の財産を差し押さえることができます。

従来の「債務名義取得(調停調書や判決)」がなくても、強制執行が可能です。

たとえば、相手が銀行口座に預金をしている場合や不動産を所有している場合、法的な手続きを通じて直接差し押さえができる仕組みです。

これにより、支払いが滞っている子どもの生活費を確実に確保できる点が大きなメリットです。

また、未払いが続く場合には、給料の差し押さえを行うこともできるため、従来よりも強い実効性が期待されています。

法定養育費制度と関連する制度・注意点

- 養育費を払えないと言われたときの対処法

- 養育費5人分など複数子どもの場合の考え方

- 法定代理人とは?配偶者との関係も整理

- 法定3要素と養育費との関連性

- 法定福利費は人件費か?企業会計上の整理

養育費を払えないと言われたときの対処法

支払義務者が「経済的に無理」と主張することがあります。

その場合、家庭裁判所に申し立てをして、収入状況に応じて支払いを減額または免除できる可能性があります。

例えば、失業や病気、収入の大幅な減少など正当な理由があると、裁判所は養育費の金額を一時的に下げたり、場合によっては免除する判断を下すこともあります。

ただし、単に「生活が苦しい」という抽象的な主張だけでは認められません。給与明細や納税証明書などの具体的な証拠が必要になります。

また、免除が認められたとしても、子どもの権利が最優先されるため、完全にゼロになるのはまれで、ほとんどの場合は減額にとどまります。

このため、支払う側は事前に弁護士や専門機関に相談し、正しく手続きを進めることが重要です。

養育費5人分など複数子どもの場合の考え方

子どもが複数いる場合も対象です。

ただし、金額は「子ども1人あたり」で計算され、分割されます。

例えば、2人の子どもがいる場合は、1人分の法定養育費がそれぞれに割り当てられます。

3人以上の場合も同様で、各子どもの最低限の生活を確保するために計算されます。

この仕組みにより、複数の子どもがいる家庭でも公平に生活費を受け取ることができ、どの子どもも必要な衣食住の支援を受けられるようになっています。

さらに、特別な教育費や医療費などについても個別に協議や裁判所での取り決めが可能であり、子どもの数が多くても生活設計に柔軟に対応できる点が特徴です。

法定代理人とは?配偶者との関係も整理

法定代理人とは、未成年者や意思能力のない人の代理をする人です。

配偶者は自動的に法定代理人になるわけではなく、法律上の手続きで決まります。

具体的には、未成年の子どもや認知症などで判断能力が十分でない人に代わって契約や手続きを行う権限を持ちます。

法定代理人がいない場合は、親権者や家庭裁判所の指名により代理人が選ばれることもあります。

また、配偶者であっても法律上の手続きを経なければ自動的に権限を持つわけではないため、家庭内の合意や裁判所の承認が必要です。

この制度により、子どもや意思能力のない人の権利や生活が法的に守られる仕組みになっています。

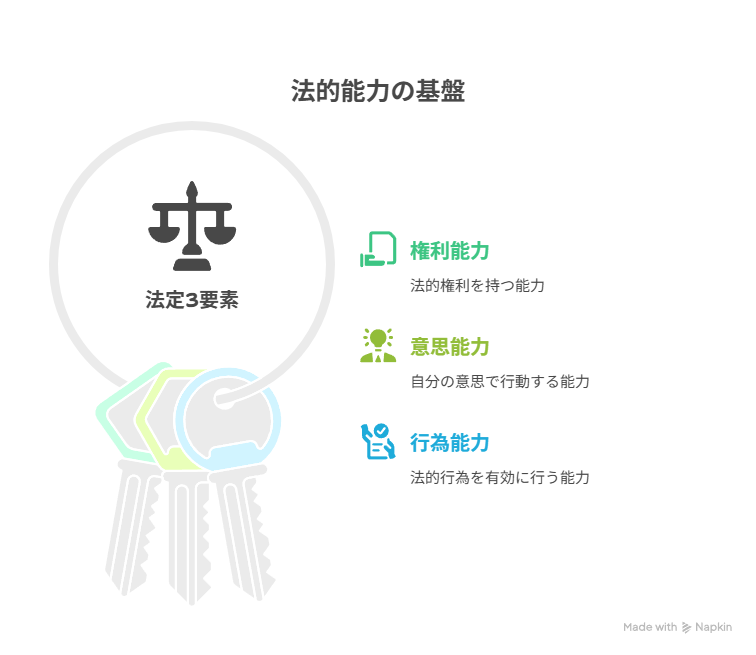

法定3要素と養育費との関連性

法定3要素(権利能力・意思能力・行為能力)は、養育費制度の基礎知識に深く関連しています。

養育費を請求するのは親(行為能力者)ですが、子ども自身の権利能力を守るための制度でもあります。

具体的には、権利能力は子どもが養育費を受け取る権利を持つこと、意思能力は親が子どもの利益を考え適切な判断を行う能力、行為能力は親が法的に有効な契約や請求を行える能力を意味します。

この3要素が揃うことで、子どもの生活や教育の保障が法的に守られ、養育費請求が確実に行える仕組みになっています。

また、親の不適切な判断や権利侵害を防ぐこともでき、子どもの福祉を総合的に支える重要な基盤となっています。

法定福利費は人件費か?企業会計上の整理

「法定福利費」は社会保険料、雇用保険料、労災保険料など企業が負担する法定費用で、人件費に含まれます。

養育費とは直接関係ありませんが、「法定」という言葉がつくため混同しやすい点を整理しておくことが重要です。

企業会計上、法定福利費は給与と合わせて計上され、従業員の福利厚生や社会保障の一環として扱われます。

財務報告や経営分析の際にも、家庭内での養育費や子どもに関する金銭請求とは性質が異なることを理解して区別することが求められます。

また、法定福利費の詳細や計算方法を理解しておくことは、企業の財務計画や給与計算の精度向上にも役立ちます。

総括法定養育費制度とはいつから始まる?離婚後の生活に備えよう

✅今後離婚を考えている人や、既に子どもを育てている親は、この制度を理解して生活設計に備えることが大切です。

行動アドバイス

- 離婚を考えている場合は、養育費の取り決めを必ず文書化しましょう。

- 法定養育費制度を活用しつつ、最終的には調停や公正証書で「長期的な養育費」を確保するのが安心です。

- 詳細は法務省や弁護士事務所の解説ページをチェックし、最新情報を確認してください。

コメント